近日,林学院张玉霄副研究员和米兰milan官方网站已毕业的硕士研究生张如礼为论文共同第一作者,李德铢教授为通讯作者通过Journal of Systematics and Evolution(JSE)在线发表了题为“DNA barcoding and cryptic new species confirmation of Chimonocalamus(Poaceae: Bambusoideae)”的研究论文(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jse.70027)。

准确的物种鉴定以及明确的物种界定是开展生物多样性保护和资源开发利用的基础。DNA条形码是近二十年发展起来的、基于DNA片段或基因组数据对物种进行快速鉴定的一种有效方法,已应用于多个生物门类以及不同行业中。香竹属(Chimonocalamus Hsueh & T. P. Yi)是竹亚科一个中等大小的属,由已故的竹子分类学家薛纪如先生和易同培先生于1979年建立,主要分布在中国-喜马拉雅地区,并延伸到中南半岛北部。该属形态特征较明显,易于鉴别,但部分种间的界限模糊,形态差异较小,分类问题突出。虽然香竹属发表已有46年时间,近年来的野外调查表明,该属在云南仍有未被描述的隐存种。因此,有必要利用DNA条形码技术对该属的物种进行辅助鉴定,以明确种间界限,确认隐存种的身份。

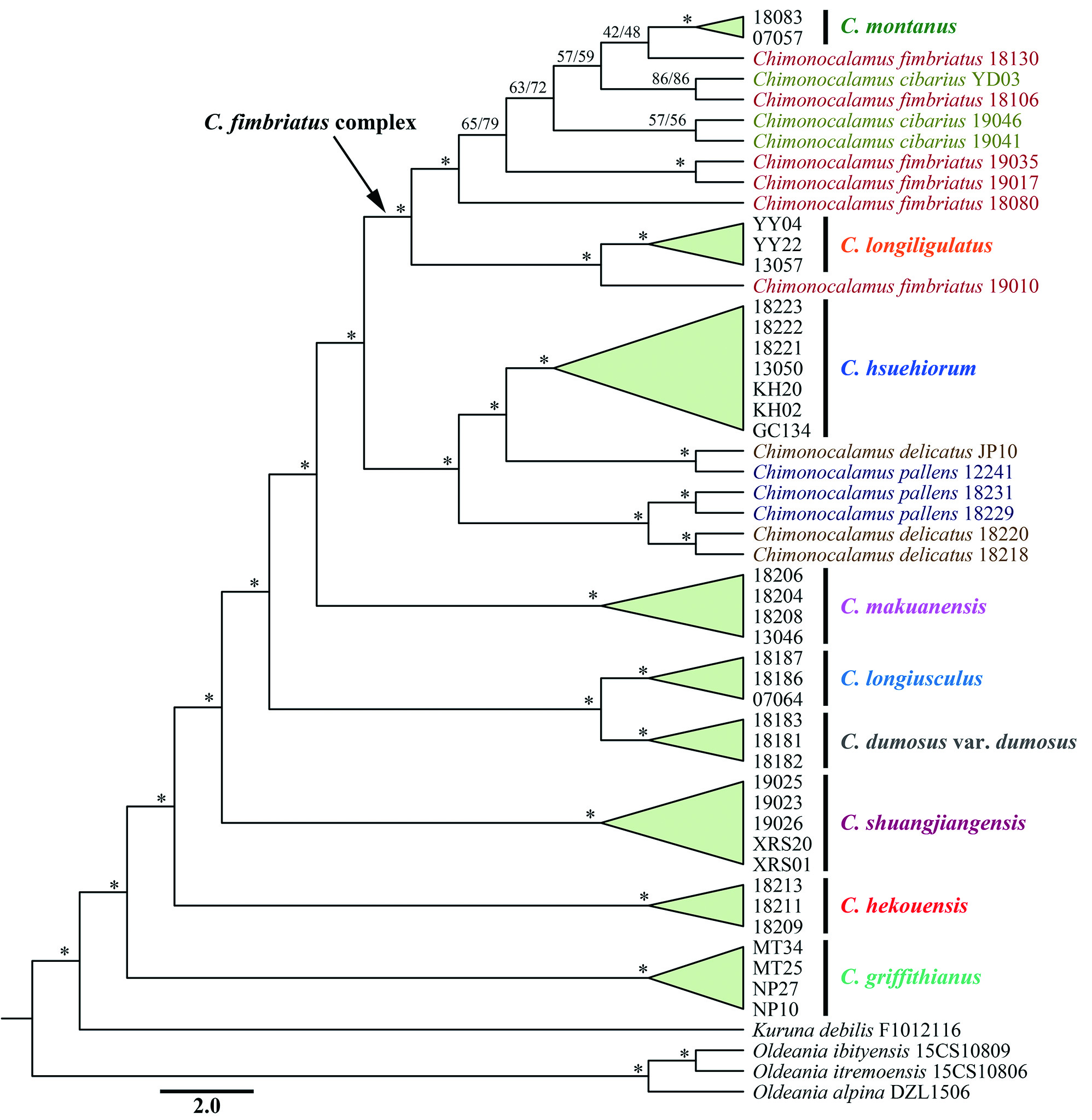

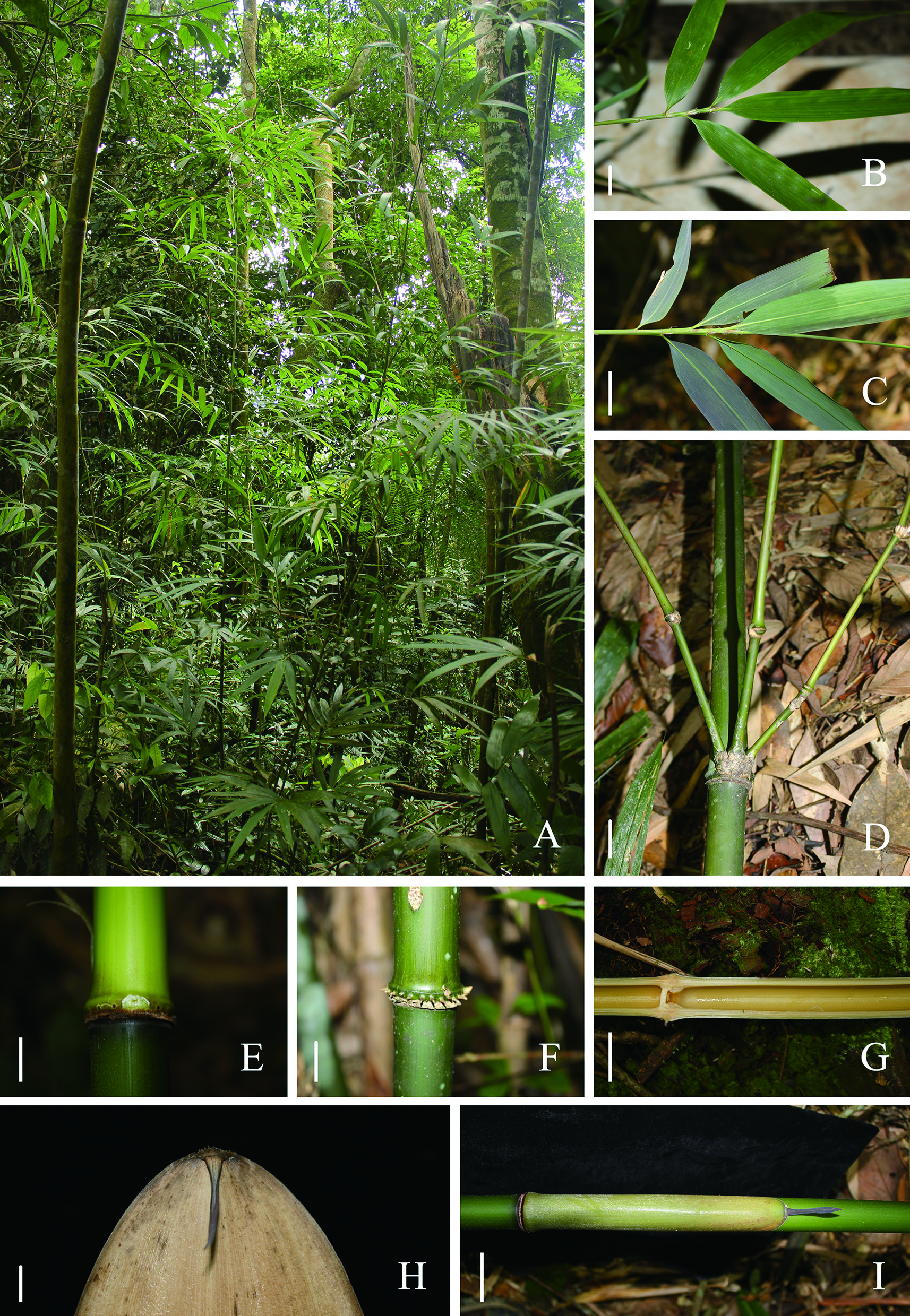

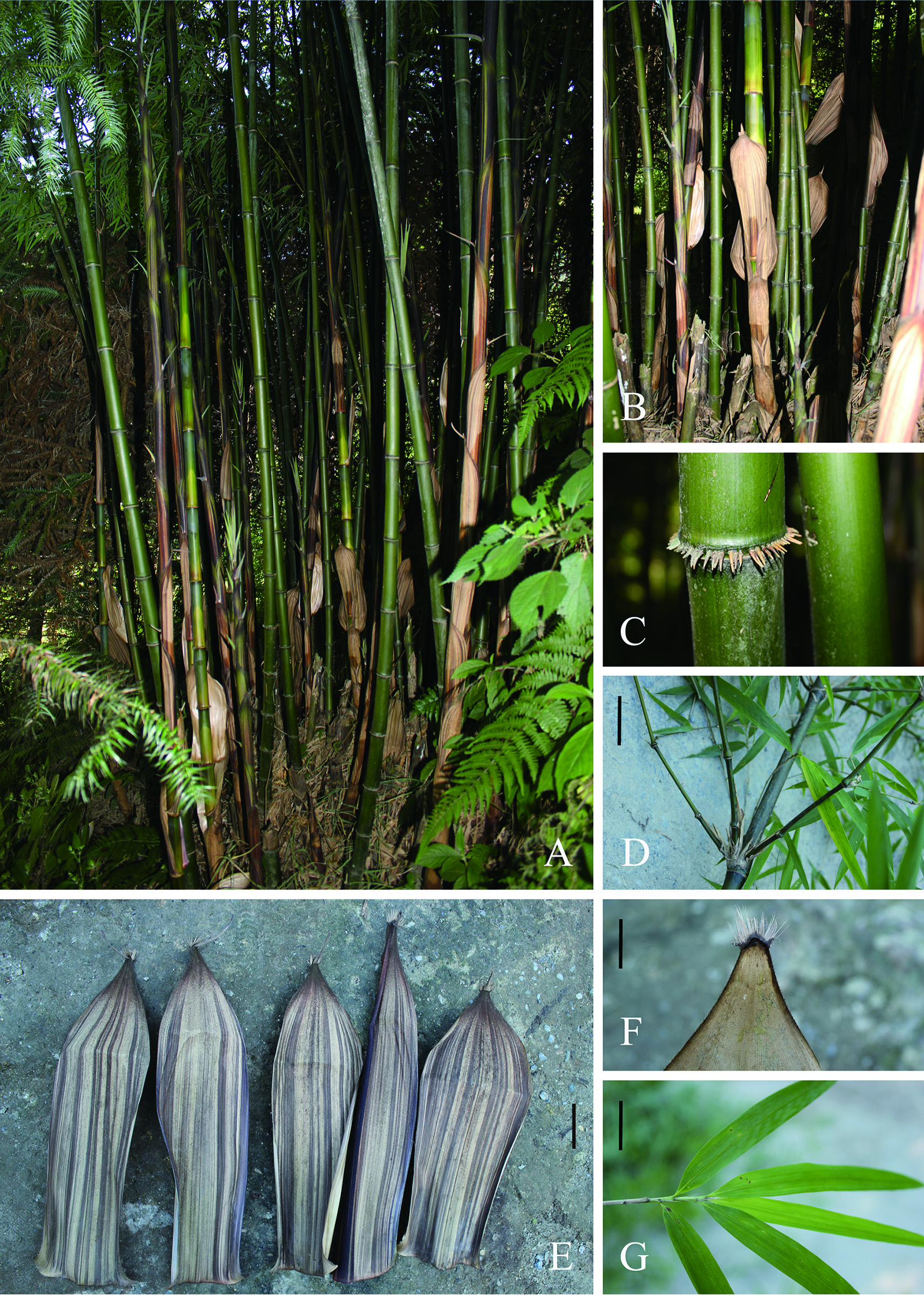

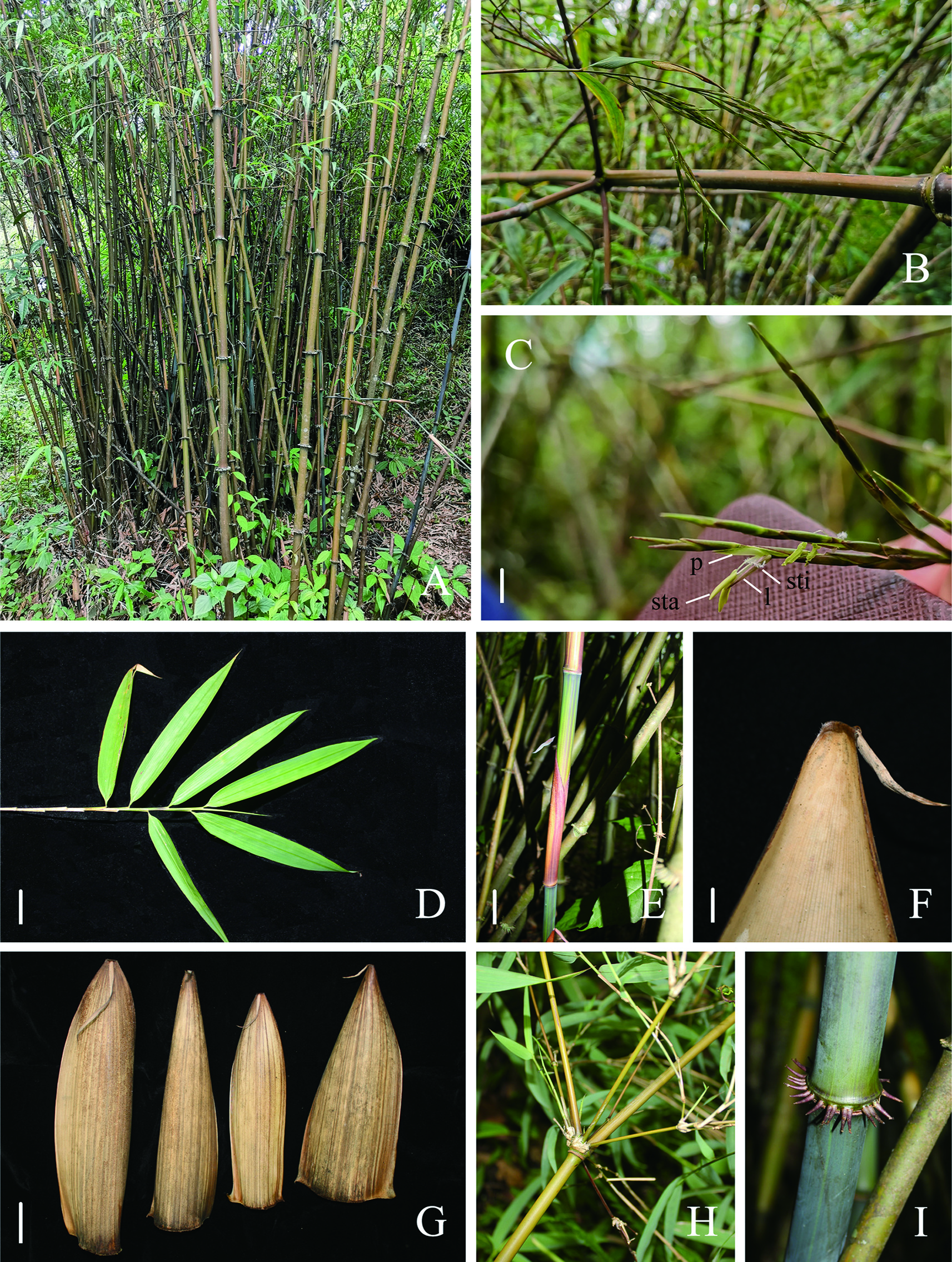

研究团队在前期研究的基础上,通过广泛的野外调查,采集到香竹属10个已知种和3个可能的新种共49个个体,利用浅层基因组测序(genome skimming sequencing)技术,分别获取了标准条形码(一代条形码),即matK,rbcL,trnH-psbA,ITS和超级条形码(二代条形码),即叶绿体全基因组(plastome)和核核糖体序列(nrDNA)。基于距离法(条形码间隙barcoding gap)和系统树的方法,对6组数据(plastome,matK+rbcL+trnH-psbA,nrDNA,ITS,plastome+nrDNA,和matK+rbcL+trnH-psbA+ITS)的物种鉴定率进行了评价。研究结果表明,plastome+nrDNA组合的鉴定率最高(9种,69.23%),叶绿体基因组稍低于该组合(8种,61.54%),其次为核核糖体序列(nrDNA)(7种,53.85%),而标准条形码的物种鉴定率最低(4种,30.77%)。此外,为了充分利用浅层基因组测序获得的数据,研究中还采用了免组装和免排序的Skmer分析方法。该方法直接利用可用数据(clean data),基于核酸序列中长度为k的连续子序列(k-mer)频率图谱进行分析。Skmer分析方法对香竹属的物种鉴定率与plastome+nrDNA组合相同(图1)。基于上述分析,结合形态学特征的比较研究,确认了3个新种的身份,即河口香竹Chimonocalamus hekouensis Y.X.Zhang,Gui L.Zhang & D.Z.Li(图2),薛氏香竹C.hsuehiorum D.Z.Li & Y.X.Zhang(图3)和双江香竹C.shuangjiangensis D.Z.Li & Y.X.Zhang(图4)。其中,薛氏香竹与香竹属的模式种香竹C.delicatus Hsueh & T.P.Yi的模式产地均为云南省金平县,前者采用了hsuehiorum这一种加词,以纪念薛纪如先生(1921-1999)和薛嘉榕先生(1951-2001)父子在竹子分类研究方面做出的贡献。另外,该研究还明确了该属分类问题突出的流苏香竹复合群(C. fimbriatus complex),该复合群包括了文献中记载的流苏香竹、长舌香竹、山香竹、御香竹等形态相似的种系,需通过居群水平的深入研究以确定其物种属性,并探讨了超级条形码对香竹属系统发育关系重建的应用。

图1基于Skmer分析构建的香竹属系统发育树,该方法与plastome+nrDNA组合具有相同的物种鉴定率。

图2河口香竹Chimonocalamus hekouensis Y.X.Zhang,Gui L.Zhang & D.Z.Li。

图3薛氏香竹Chimonocalamus hsuehiorum D.Z.Li & Y.X.Zhang。

图4双江香竹Chimonocalamus shuangjiangensis D.Z.Li & Y.X.Zhang。

张玉霄副研究员与山东农业大学李德铢教授团队长期致力于竹亚科分类学、分子系统学、生物地理学、DNA条形码等研究,并取得了一系列重要研究成果。本研究构建了香竹属基于高通量测序的DNA条形码物种鉴定体系,检验了标准条形码和超级条形码在该属隐存物鉴定中的作用,对竹亚科和相关其他植物类群的研究具有重要参考价值。

山东农业大学杜新宇副教授、云南大围山国家级自然保护区管护局河口管护分局张贵良参与了该项研究。该研究得到国家自然科学基金、云南省“兴滇英才支持计划——青年人才专项”等项目资助。(来源:林学院(亚太林学院)/文/图:张玉霄/初审:张凡/复审:冷瑾,张冉/终审:张卓亚,柏顺文/责任编辑:张凡)