水土保持学院石漠化修复治理团队李艳梅教授指导研究生在中国科学院一区TOP期刊Engineered Science(SCOPUS收录,Citescore=12.5)发表最新研究成果。该研究聚焦光伏电站对石漠化地区生态环境的影响,探讨不同光伏安装模式对石漠化地区土壤细菌群落组成、多样性及组装过程的影响,研究结果有助于进一步认识光伏电站对生态环境的潜在影响,为发挥土壤微生物在环境预警及生态修复中的作用提供新思路,为光伏+项目拓展及光伏项目生态修复提供重要支撑。

随着能源转型的迅速推进,新能源发展面临国土资源紧缺、生态红线约束、基本农田保护等挑战,致使大规模光伏产业逐渐向荒漠转移。土壤细菌作为数量最丰富、分布范围最广、成分最复杂的土壤微生物群落,在调节陆地碳动态、凋落物分解、养分循环和植物生产力等方面发挥着关键作用,其群落组成及物种多样性对外界环境的变化具有相对较高的敏感性。该研究证实,不同光伏安装模式显著影响了细菌群落结构,改变了土壤细菌优势菌门的相对丰度,平顶式光伏模式增加了细菌的多样性和丰富度,而斜顶式光伏模式降低了细菌的多样性和丰富度。

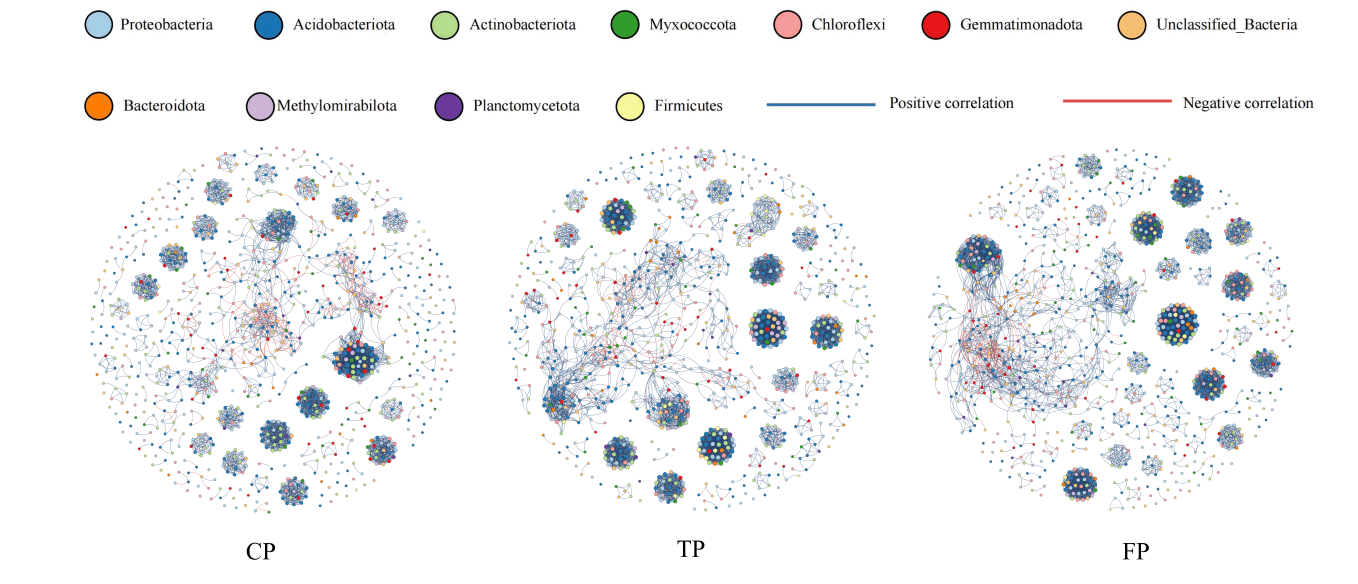

研究发现,光伏阵列通过改变微环境条件,调节了细菌群落的互作关系与网络复杂性,光伏阵列提高了细菌网络的模块度,促进了细菌群落的内部分化。光伏安装模式显著影响了土壤细菌群落的共现网络结构,斜顶式光伏模式增加了网络的总连接数和平均度,而平顶式光伏模式则提高了模块度和聚类系数,但降低了总连接数和平均度。

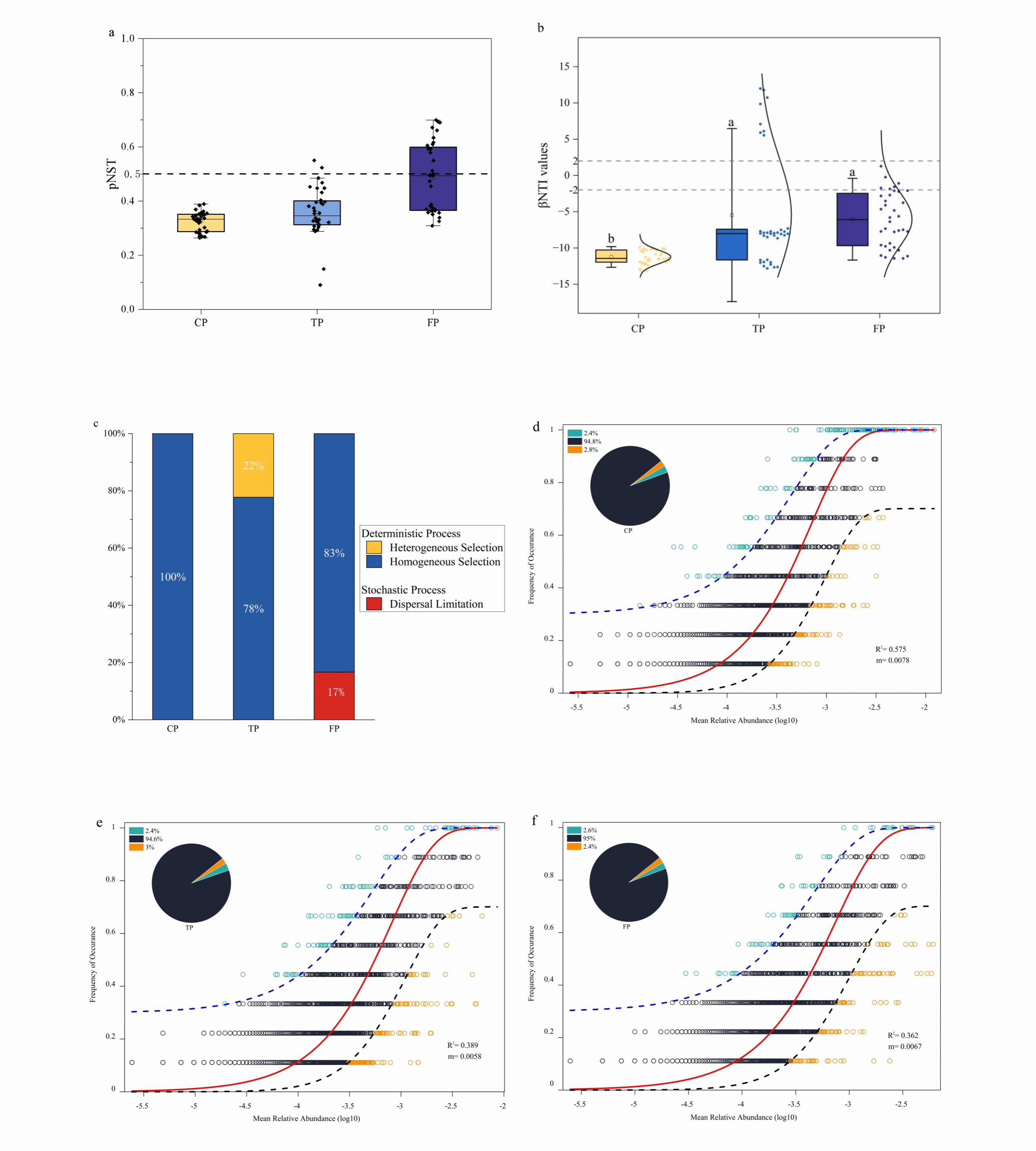

随着环境条件的变化,细菌群落的构建机制会从“以确定性过程主导(如环境筛选与生物互作等)”逐渐转变为“随机性过程与确定性过程共同作用”。光伏阵列的安装模式改变了土壤细菌群落的组装模式,在平顶式光伏模式下,随机性过程的相对贡献有所增加,扩散限制的占比为17%,同质化选择的占比则为83%。研究表明,尽管环境筛选仍在主导群落构建,但随机性过程已开始对群落结构产生重要影响。

水土保持学院硕士研究生吴雲鹏为论文第一作者,团队成员李艳梅教授为通讯作者,王妍教授、石林云电投新能源开发有限公司胡元泽高级工程师、硕士研究生刘芳君、车光欣共同参与了该项研究。研究得到国家自然科学基金项目(32260420);云南省基础研究计划重点项目(202401AS070014);云南省水土保持与荒漠化防治学一流学科开放基金(SKB20240037)等项目支持。 (来源:水土保持学院/文/图:李艳梅/初审:张凡/复审:冷瑾,张冉/终审:张卓亚,柏顺文/责任编辑:张凡)

文章链接:https://dx.doi.org/10.30919/es1506